A5 - sDBDHe emissionTime-resolved electron impact excitation rate from the ground state into He I |

Plasmen für die Katalyse

DFG bewilligt zweite Förderperiode des SFB 1316

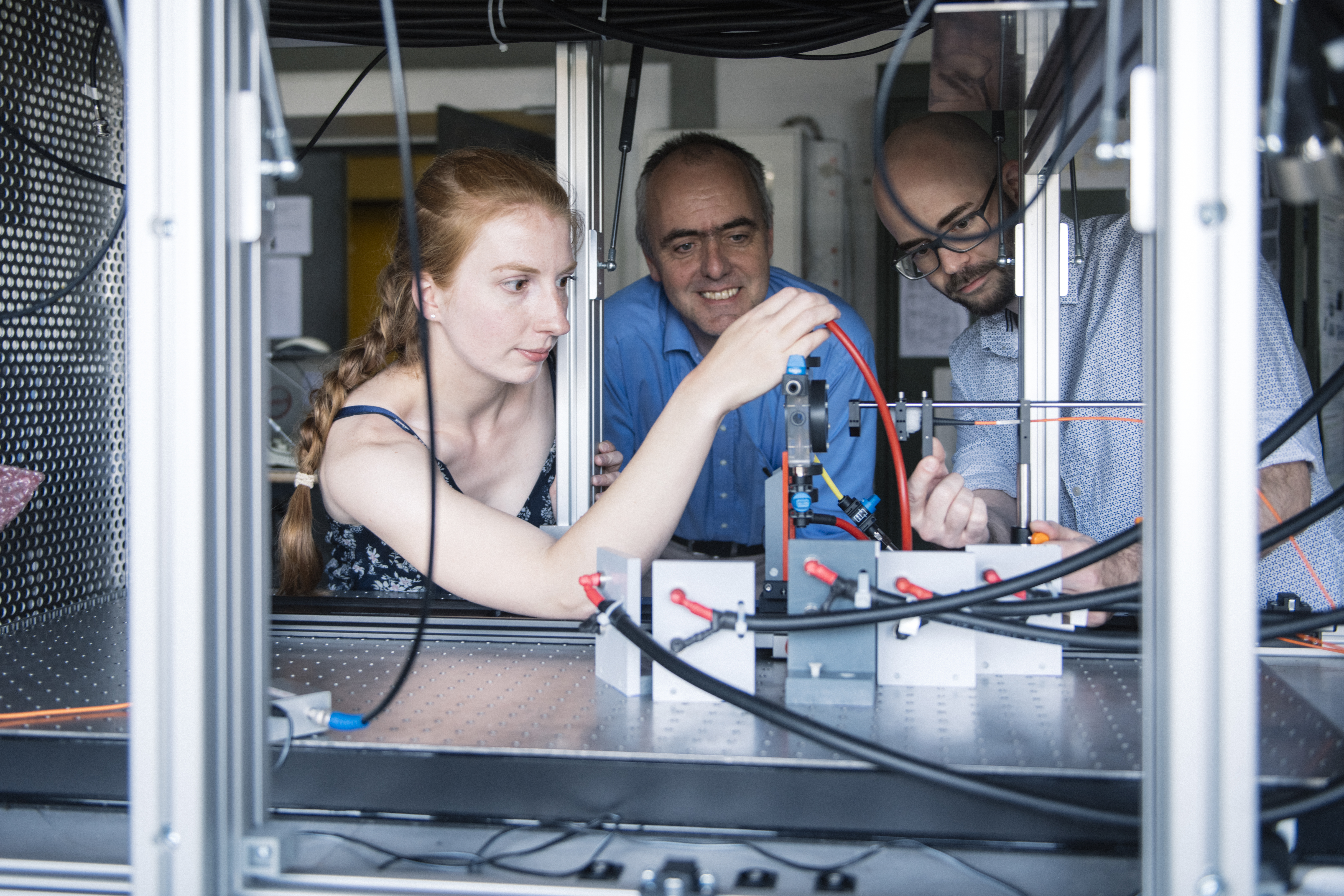

Systeme zur Stoffwandlung sind ein wichtiger Baustein bei der Nutzung und Speicherung von dezentral erzeugten regenerativen Energien. Der Sonderforschungsbereich 1316 (SFB 1316) „Transiente Atmosphärendruckplasmen – vom Plasma zu Flüssigkeiten zu Festkörpern“ widmet sich der Kombination von Atmosphärendruckplasmen mit der Katalyse, um möglichst flexible Lösungen für diese Stoffwandlung zu entwickeln. „Sie sollen skalierbar, steuerbar und robust gegen äußere Einflüsse sein, wie zum Beispiel Verunreinigungen in den Ausgangsstoffen“, erklärt Prof. Dr. Achim von Keudell, Sprecher des SFB.

Die erste Förderperiode des SFB 1316 hat sich der Aufklärung der transienten Phänomene in Atmosphärendruckplasmen sowie den Grenzflächenprozessen an der Oberfläche von Katalysatoren gewidmet. Hierbei standen drei Systeme im Zentrum: die plasmakatalytische Umwandlung von Gasen, die Kombination von Plasmen mit der Elektrolyse an der Grenzfläche zwischen Flüssigkeit und Festkörper, sowie die plasmagestützte Biokatalyse, bei der Enzyme sehr selektiv neue Moleküle erzeugen. Dabei konnten die Forschenden große Fortschritte erzielen: Sie erreichten zum Beispiel eine genaue Kontrolle der Bildung von Reaktivteilchen in diesen Plasmen. Ebenso konnten sie die atomaren und molekularen Oberflächenprozesse tiefergehend verstehen.

In der zweiten Förderperiode sollen diese Erkenntnisse zusammengeführt werden, um das Wechselspiel eines Plasmas mit seinen Reaktivteilchen und einer katalytisch wirksamen Oberfläche optimal auszunutzen. Hierzu gibt es viele weitere Fragen, da zum Beispiel in der traditionellen Katalyse im Wesentlichen stabile Moleküle Reaktionspartner sind, während in der Plasmakatalyse, Reaktivteilchen beziehungsweise hoch angeregte Spezies einen bestimmten Reaktionspfad beschleunigen oder unterdrücken können. Auf dieser Basis sollen erste Prototypenanlagen für die Plasma-Katalyse, die Plasma-Elektrolyse und die Plasma-Biokatalyse entstehen.

Beteiligt am SFB sind neben der RUB als Sprecherhochschule Forscher der Universität Ulm, dem Forschungszentrum Jülich und dem Fritz-Haber-Institut in Berlin.

Konferenz

Japan-Workshop

Vom 29. November bis 3. Dezember 2021 findet ein Workshop zwischen dem CRC1316 und japanischen Universitäten/Forschungseinrichtungen statt. Die Organisatoren sind Prof. Czarnetzki, Satoshi Hamaguchi, Jan Kuhfeld und zwei Doktoranden der Universität Nagoya. Weitere Informationen finden Sie hier.

Bitte beachten Sie, dass die Frist bereits am 27. Oktober abläuft. Die aktive Teilnahme ist nur auf Einladung möglich, aber die passive Teilnahme ist völlig offen. Die Teilnehmer müssen sich in jedem Fall anmelden.

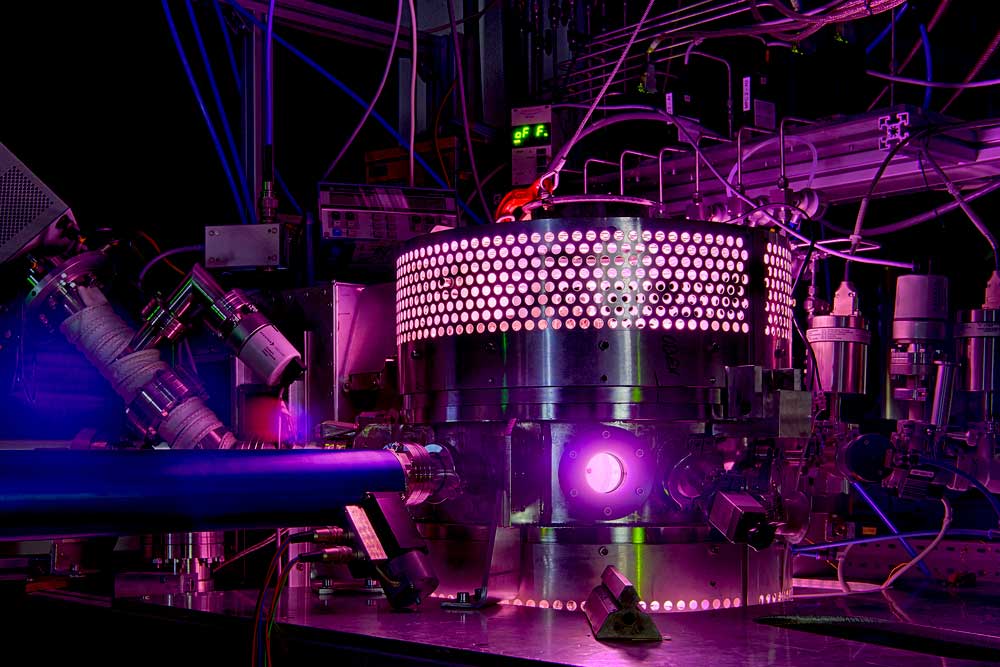

Einblicke in den SFB 1316

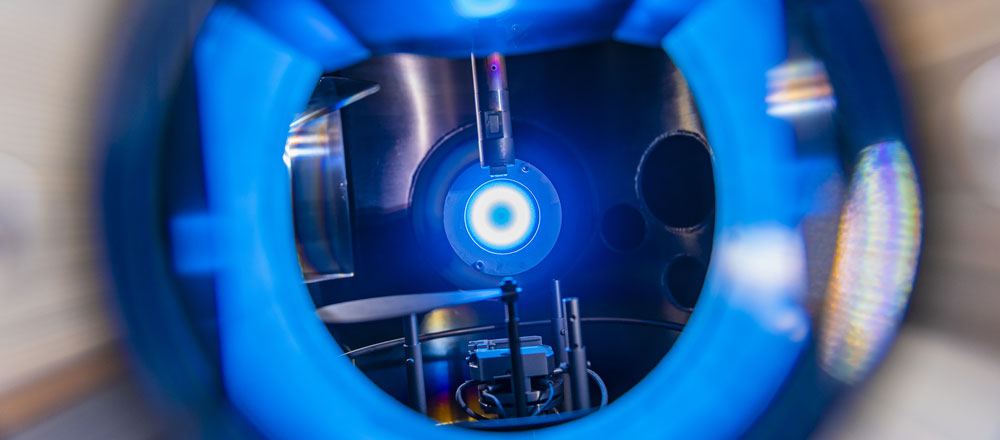

Virtuelle öffentliche 360° Tour des SFB 1316

Einblicke in die Projekte und Labore, die Möglichkeit einen Blick auf die verschiedenen Experimente und Diagnostiken werfen und live hierzu Rückfragen stellen - diese Möglichkeit bietet sich für alle Interessierten am 27.10.2021 um 16 Uhr in der virtuellen Führung mittels einer 360° Tour. Die Tour ist an die breite Öffentlichkeit gerichtet und bietet so neben Forschenden und Studierenden auch Interessierten außerhalb der Universität die Möglichkeit, Forschung interaktiv zu erleben und die Projekte näher kennenzulernen.

- Zur Teilnahme an der virtuellen Führung wird um Anmeldung unter

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. gebeten.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Plasmen für alle

Zahlreiche Alltagstechnologien würde es ohne Plasmen nicht geben. Die Teams der Sonderforschungsbereiche wollen das Wissen über ihre Relevanz in die Öffentlichkeit tragen.

Mit dem Plasmatruck zur Schule

Die Plasmaforscherinnen und -forscher der RUB engagieren sich seit vielen Jahren, um Schülerinnen und Schülern verschiedener Jahrgangsstufen Plasmen näherzubringen. „Im Physikunterricht werden zwar teils Experimente gemacht, bei denen Plasmen im Einsatz sind, aber das Wort Plasma taucht im Lehrplan gar nicht auf“, erklärt Science-Managerin Dr. Marina Prenzel. Um Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit dem Konzept eines Plasmas vertraut zu machen, hat das SFB-Team in Zusammenarbeit mit Physik- Didaktikern um Prof. Dr. Heiko Krabbe verschiedene in Boxen verstaubare Plasma-Experimente konstruiert, die handlich im Kleinbus transportiert werden können. Mit ihnen können die Forschenden abwechslungsreiche 90-minütige Workshops in Oberstufenklassen abhalten, bei denen Schülerinnen und Schüler selbst experimentieren und verschiedene Anwendungsbereiche von Plasmen kennenlernen können. „So wollen wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Plasmen extrem wichtig für viele unserer heutigen Technologien sind“, sagt Marina Prenzel.

Schüler und Schülerinnen bewerten Forschungsprojekte

Nicht nur, was ein Plasma eigentlich ist und wo es zum Einsatz kommt, sollen Schülerinnen und Schüler erfahren können. Das SFB-Team baut derzeit zusammen mit der Physik-Didaktik auch ein Projekt auf, das die Bewertungskompetenz der Jugendlichen und jungen Erwachsenen fördern soll. Hierbei sollen Schülerinnen und Schüler Einblicke in verschiedene Plasmaforschungsvorhaben bekommen und bewerten, welche dieser Projekte sie fördern würden. Ziel ist, dabei auch zu vermitteln, wie Plasmen dazu beitragen können, die Herausforderungen der Klimaerwärmung zu meistern.

Über 20 Jahre Plasma Summer School

Seit über 20 Jahren organisieren Plasmaforscherinnen und -forscher der RUB einmal im Jahr eine internationale Summer School für Master-Studierende und Promovierende. Sie ging ursprünglich aus einem europäischen Erasmus-Projekt hervor, das die Technische Universität Eindhoven federführend eingeworben hatte. Als die Fördergelder im Jahr 2000 ausliefen, engagierte sich das RUB-Team für die Fortsetzung. „Die Schule ist eigentlich immer überbucht“, erzählt Mitorganisator Dr. Marc Böke. Die jährlich 80 bis 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Vortragenden kommen aus der ganzen Welt. Ziel der siebentägigen Veranstaltung ist es, ihnen Einblicke in alle wesentlichen technisch relevanten Plasmen und zugleich die Vernetzung untereinander sowie mit etablierten Forschenden des Fachs zu ermöglichen. „Einige der ehemaligen Teilnehmenden leiten mittlerweile selbst Plasmalabore“, erzählt Böke. Das RUB-Team hofft, das erfolgreiche Format trotz der Coronasituation bald wieder in Präsenz fortführen zu können.

übernommen von Julia Weiler, RUB

Forschung

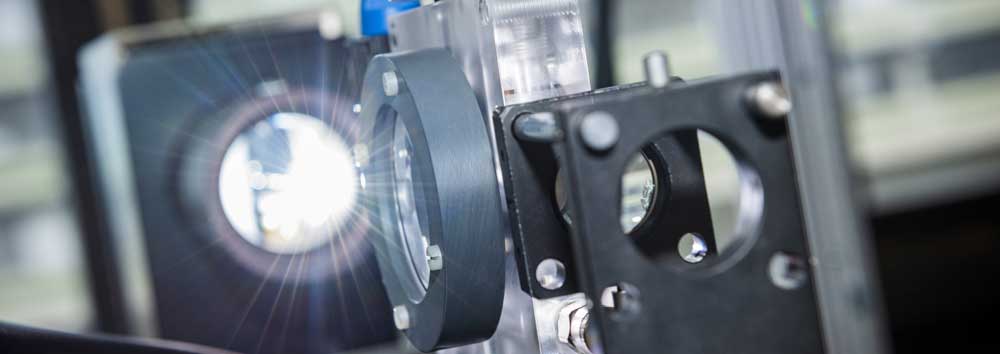

Plasmen als Chemielabor

e kleiner ein Plasma, desto größer ist oft der Messaufbau, um es zu untersuchen. Der Aufwand lohnt sich, denn in Kubik-Millimeter kleinen Plasmen finden sich Reaktionsbedingungen wie nirgendwo sonst. Plasmen mit Atmosphärendruck sind oft nur wenige Kubik-Millimeter groß – aber trotzdem haben sie es in sich. Denn in ihnen lassen sich spezielle Nichtgleichgewichtszustände einstellen, die physikalische und chemische Prozesse erlauben, welche in keiner anderen Umgebung möglich sind. So wird das Plasma zu einer Art Speziallabor: Atome und Moleküle können darin angeregt werden, ohne dass sich ihre Umgebung erhitzt. „Solche Anregungen könnte man theoretisch auch in einem Gas erzeugen, aber dazu müsste man es auf mehrere tausend Grad Kelvin erhitzen – dann würden sich die Moleküle allerdings zersetzen“, erklärt Prof. Dr. Uwe Czarnetzki, Leiter des Lehrstuhls für Plasma- und Atomphysik an der Fakultät für Physik und Astronomie. Seit vielen Jahren entwickelt er mit seinem Team Verfahren, um die Vorgänge im Inneren von Plasmen zu untersuchen und die Plasmen zu charakterisieren. Das Besondere an Plasmen: Über elektrische Felder kann den Elektronen im Plasma Energie zugeführt werden; die Elektronen wiederum wechselwirken mit Molekülen wie Stickstoff oder Kohlendioxid und geben die Energie dabei an diese ab – die Moleküle werden angeregt, und zwar, ohne dass sich die Umgebung dabei erhitzt, wie es in einem Gas der Fall wäre. Die zu Schwingungen angeregten Moleküle besitzen wiederum eine weit höhere Reaktivität als solche im Grundzustand. Man kann also durch das Plasma die Chemie verändern beziehungsweise gewisse chemische Abläufe überhaupt erst ermöglichen. Das Plasma bietet Grundlagenforscherinnen und -forschern somit eine einzigartige Möglichkeit, um die Anregung von Molekülen und die damit verbundene Chemie fernab des thermodynamischen Gleichgewichts zu untersuchen. Uwe Czarnetzki interessiert sich daher vor allem für die Schwingungszustände von Molekülen in Plasmen.

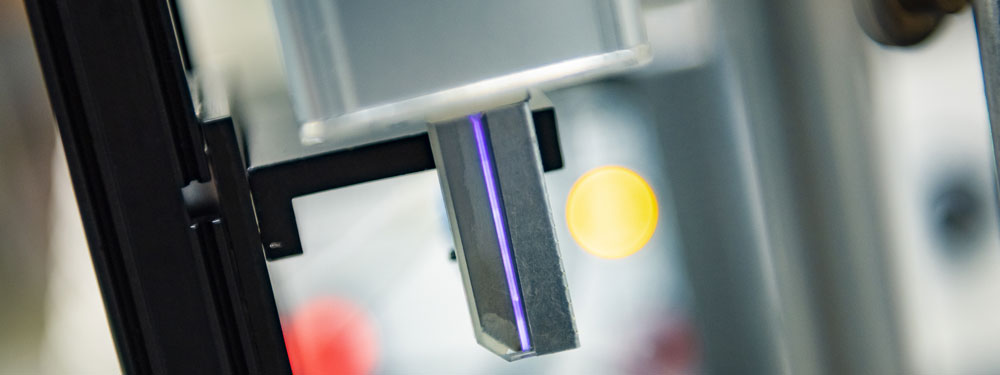

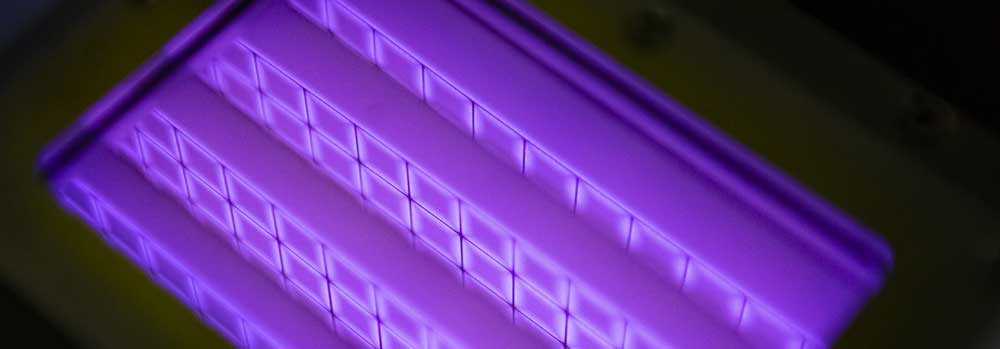

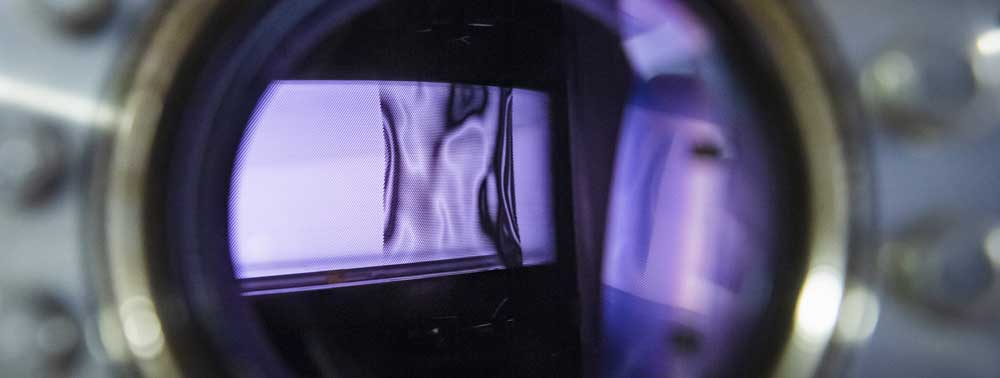

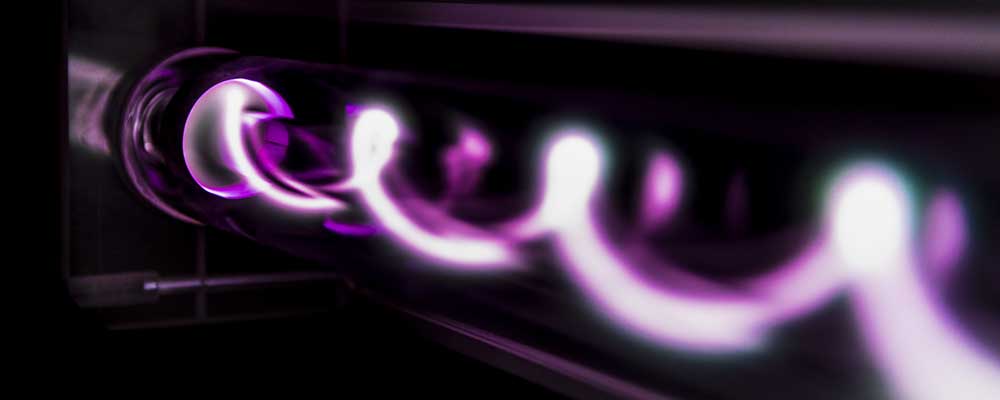

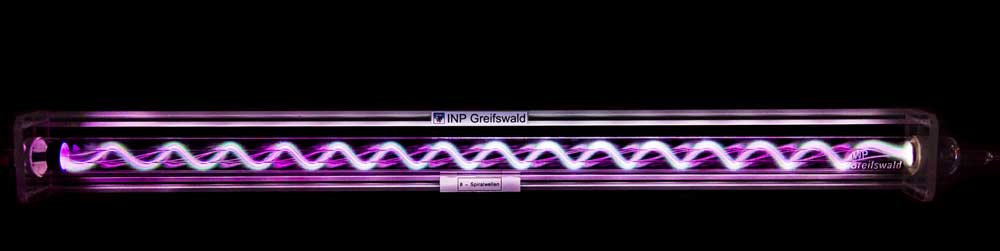

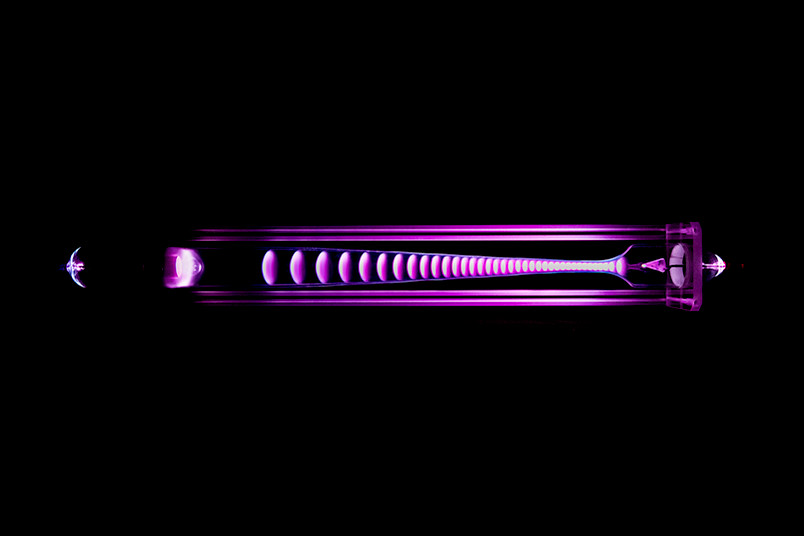

Anerkennung der Forschung des Projekts A5

Projekt A5 auf der vorderen Umschlaginnenseite von Plasma Processes and Polymers

In der aktuellen Ausgabe (April 2021) von Plasma Processes and Polymers wird auf der vorderen Umschlaginnenseite Arbeit aus dem Projekt A5 des SFB 1316 zum Thema "Positive und negative Streamer-Propagation in dielektrischen Volumen-Barriereentladungen mit planaren und porösen Elektroden" vorgestellt.

Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich die Entladungscharakteristik von negativen Oberflächen-Streamern deutlich von der von positiven Oberflächen-Streamern unterscheidet. Während sich negative Streamer entlang der dielektrischen Oberfläche entwickeln und sich so in viel kleinere dielektrische Poren ausbreiten können, entwickeln sich positive Streamer schwebend über dem Dielektrikum.

- Der Artikel zu den Forschungsergebnissen und die Umschlaginnenseite sind online frei zugänglich.

Plasmaforschung - Projekt B7

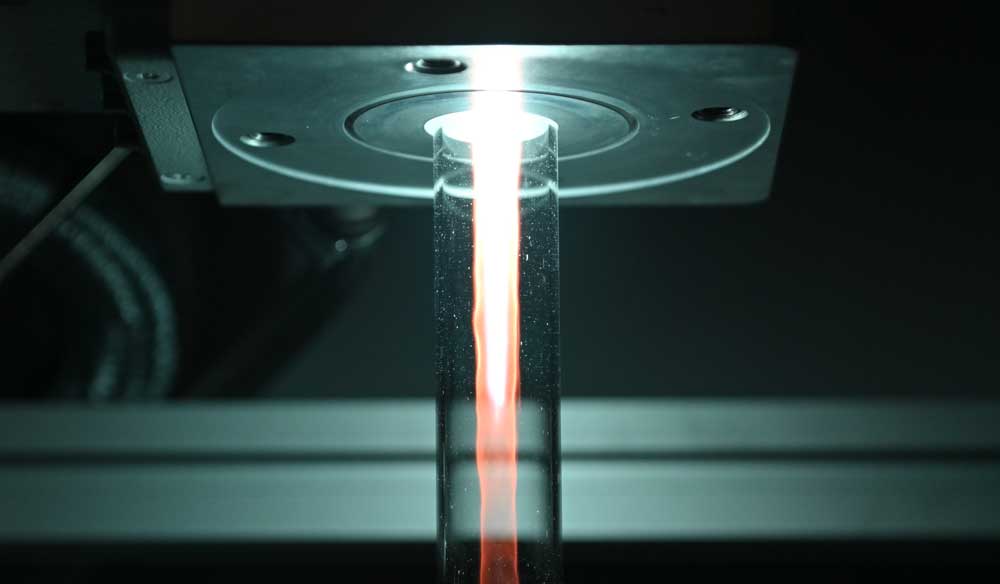

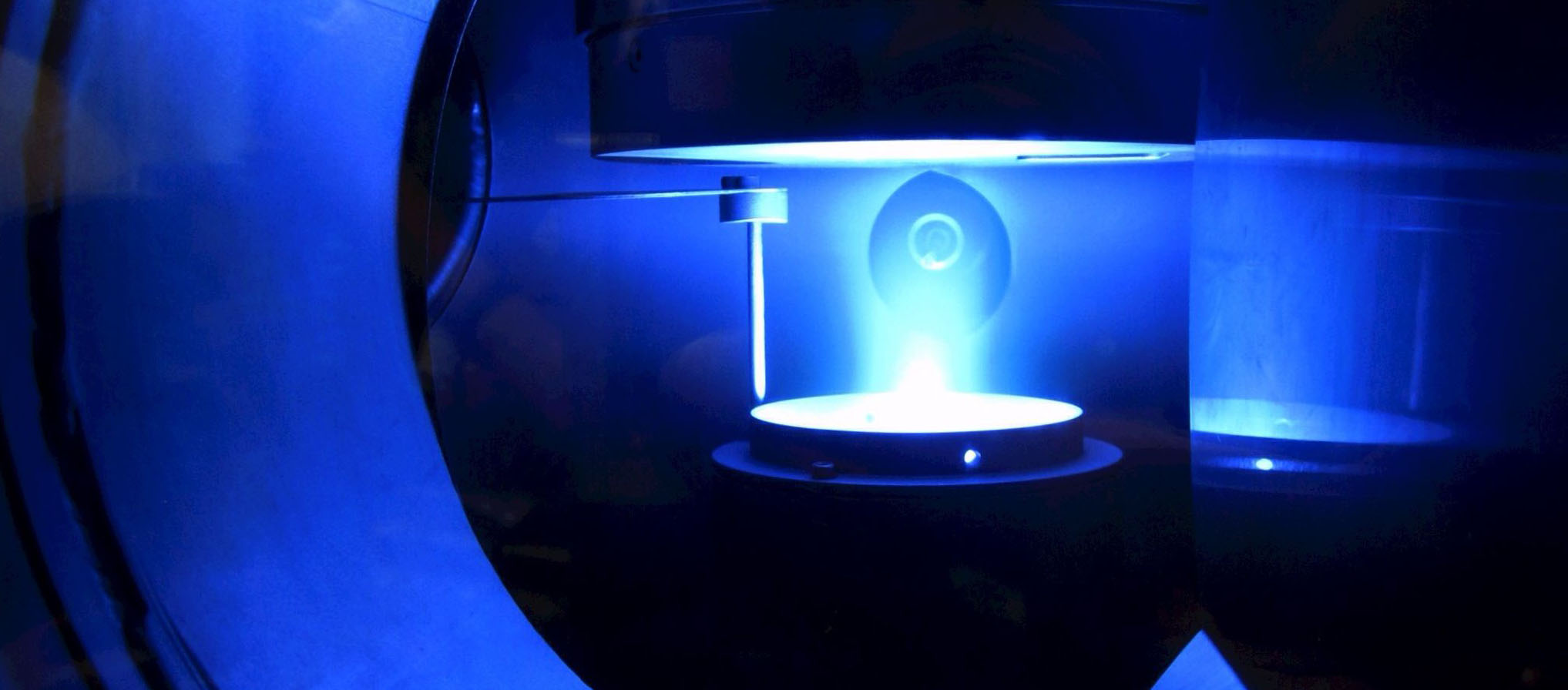

Ein Blitz unter Wasser

Nur wenige Nanosekunden lang zerreißt ein Plasma das Wasser. Möglicherweise regeneriert es katalytische Oberflächen auf Knopfdruck.

Elektrochemische Zellen helfen unter anderem dabei, CO2 zu recyceln. Die katalytischen Oberflächen nutzen sich dabei allerdings ab. Wie man sie mithilfe eines extremen Plasmas im Wasser auf Knopfdruck regenerieren könnte, untersucht das Team des Sonderforschungsbereichs 1316 „Transiente Atmosphärendruckplasmen: vom Plasma zur Flüssigkeit zum Festkörper“ an der Ruhr-Universität Bochum (RUB). Mit optischer Spektroskopie und Modellierung konnten sie solche Unterwasserplasmen, die nur wenige Nanosekunden bestehen, erstmals umfassend untersuchen und somit auch die Bedingungen während der Plasmazündung theoretisch beschreiben. Sie berichten in der Zeitschrift Plasma Sources Science and Technology vom 4. Juni 2019.

Plasmen sind ionisierte Gase: Sie entstehen bei Energiezufuhr aus einem Gas, das dann freie Ladungsträger enthält. In der Natur kommen Plasmen zum Beispiel im Inneren von Sternen oder auf der Erde als Polarlichter vor. In der Technik werden Plasmen eingesetzt, um etwa in Leuchtstoffröhren Licht zu erzeugen, oder um neue Materialien für die Mikroelektronik herzustellen. „Normalerweise erzeugt man Plasmen in der Gasphase, zum Beispiel an der Luft oder in Edelgasen“, erklärt Katharina Grosse vom Lehrstuhl Experimentalphysik II der RUB.

Risse im Wasser

In der jetzigen Studie haben die Forscherinnen und Forscher Plasmen direkt in einer Flüssigkeit erzeugt. Dazu legten sie an eine haarfeine, untergetauchte Elektrode für mehrere Milliardstelsekunden eine hohe Spannung an. Durch die Zündung des Plasmas entsteht an der Spitze der Elektrode eine hohe negative Druckdifferenz, die dazu führt, dass sich in der Flüssigkeit Risse bilden. In diesen Rissen breitet sich dann das Plasma aus. „Das Plasma lässt sich gut mit einem Blitz vergleichen, nur hier unter Wasser“, so Katharina Grosse.

Heißer als die Sonne

Mittels schneller optischer Spektroskopie in Kombination mit einer Modellierung der Flüssigkeitsdynamik konnte das Forschungsteam die Variation von Leistung, Druck und Temperatur in diesen Plasmen aufklären. „Dabei haben wir gesehen, dass in diesen Plasmen für kurze Zeit eine Leistung von bis zu 100 Kilowatt verbraucht wird, was der Anschlussleistung von mehreren Einfamilienhäusern entspricht“, so Prof. Dr. Achim von Keudell, Inhaber des Lehrstuhls für Experimentalphysik II. Darüber hinaus entstehen dabei Drücke von vielen Tausend Bar, was dem Druck am tiefsten Punkt im Pazifik entspricht oder diesen sogar übersteigt. Schließlich entstehen kurzzeitig Temperaturen von vielen tausend Grad ähnlich zur Oberflächentemperatur der Sonne und darüber hinaus.

Wasser wird in seine Bestandteile zerlegt

Diese extremen Verhältnisse existieren nur für sehr kurze Zeit. „Bisherige Untersuchungen haben sich vor allem auf Unterwasserplasmen im Mikrosekundenbereich konzentriert“, erklärt Katharina Grosse. „Bei dieser Dauer haben die Wassermoleküle noch Gelegenheit, den Druck des Plasmas auszugleichen.“ Bei den jetzt untersuchten extremen Plasmen im Nanosekundenbereich finden schnellere Prozesse statt. Das Wasser kann den Druck nicht ausgleichen, und die Moleküle werden in ihre Einzelteile zerlegt. „Besonders der dadurch frei gewordene Sauerstoff ist dann wichtig für katalytische Oberflächen in elektrochemischen Zellen“, erklärt Katharina Grosse. „Er kann solche Oberflächen reoxidieren, sodass sie regeneriert werden und ihre katalytische Aktivität wieder voll entfalten können. Zudem können auch gelöste Reagenzien im Wasser aktiviert werden, was die Katalyseprozesse erleichtert.“

Von Meike Drießen

Neue Förderung - Ruhr Konferenz

Die Plasmaforschung trägt zum neuen Forschungszentrum „Future Energy Materials and Systems“ bei

Das Land NRW wird in den nächsten Jahren im Rahmen des Förderinstruments "Ruhrkonferenz" vier Forschungszentren und ein College finanzieren. Ein Forschungszentrum „Zukünftige Energiematerialien und -systeme“ wird die Plasmawissenschaft an der RUB auf dem Gebiet der synthetischen Plasmachemie unterstützen. Die Plasmachemie ist ein zentrales Thema im CRC 1316 und wird durch diese Maßnahme in den kommenden Jahren gestärkt. (Bild (c) hagenvontroja)

Projekttreffen 16./17.11.2020

Herbsttreffen des Konsortiums

Das jährliche Herbsttreffen des SFB fand online statt, um die aktuellen Fortschritte innerhalb der Projekte und deren Kooperationen zu diskutieren. Durch das Online-Format war es einfach, die Mercator-Stipendiaten in diese Diskussionen zu integrieren. Ergänzt wurde das Treffen durch einen kleinen Workshop zu Kommunikationsaspekten im Zusammenhang mit Genderfragen.